Alessandro Magno: il vero volto del Grande Conquistatore

- Il Napoletano Espanso

- 22 feb 2022

- Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 23 apr 2023

di Alessandro Terracciano

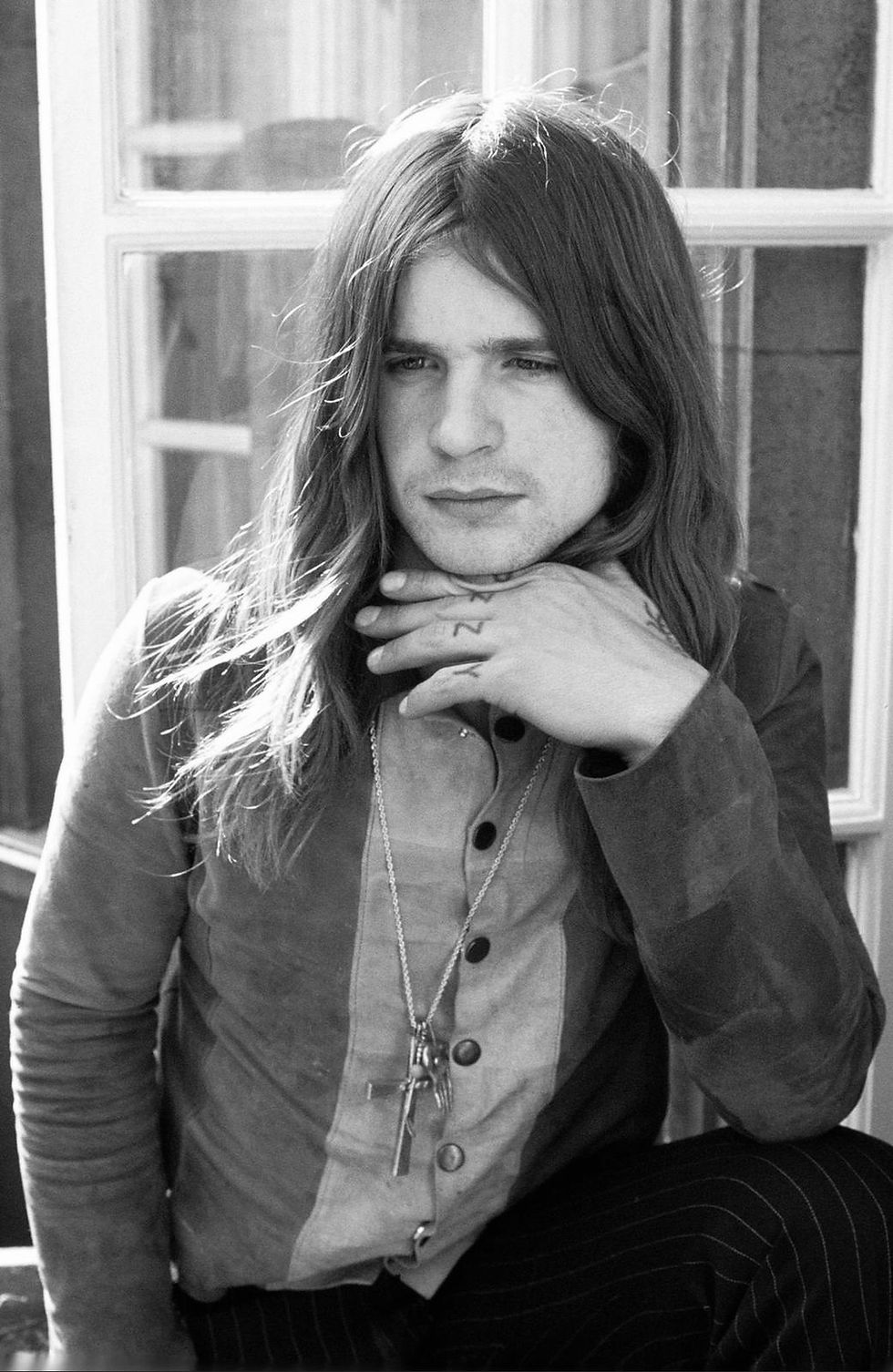

Descritto dal pensatore ed erudito greco Plutarco nelle sue Vite parallele come un giovane dallo sguardo perso nei propri pensieri, fisso nel vuoto, nell’intento di inseguire i propri sogni, le proprie ambizioni, o, addirittura, le predizioni provenienti dagli dei o dalla parte più profonda del suo essere, la figura storica di Alessandro Magno è al centro di un vastissimo repertorio letterario.

Con le sue gloriose conquiste, costruì un dominio vastissimo, che attraversava l’antico impero persiano di Dario, per estendersi nei territori della Bactriana, dell’Oxiana, della Sogdiana (l’odierno Afghanistan), del Pakistan, del Kirghizistan, del Kashmir, per toccare le sponde del fiume Indo. L’icona dell’Alessandro-Eskandar, accanto a quelle del Cristo per la comunità cristiana, del Bodhisattva per il popolo buddhista e di Maometto per i musulmani, costituisce uno dei capisaldi della storia dell’umanità.

Le sue straordinarie imprese hanno affascinato secoli e secoli, generazioni su generazioni. Tuttavia la problematica di dover definire il reale aspetto fisico del Grande è rimasta irrisolta per lungo tempo. Certo, il Mosaico della battaglia di Alessandro, o meglio conosciuto come La battaglia di Isso, rinvenuto nel 1831 nella Casa del Fauno a Pompei durante gli scavi archeologici, può renderci un’idea di come fosse effettivamente il volto di Alessandro, rappresentato mentre è intento ad affrontare il principe persiano Dario.

I restanti ritratti del condottiero che noi possediamo, sparsi tra il Museo del Louvre di Parigi, Monaco, Istanbul e Atene, che lo raffigurano come un dio, come il primo kosmokrator (Cosmocratore, cioè onnipotente) della storia rimangono tutt’oggi oggetto di indagini per i critici dell’arte.

A dire il vero, il Grande Alessandro di cui ci parla Plutarco non ha mai ritrovato una corrispondenza in campo iconografico e artistico. Ma oggi, grazie alla grande scoperta dei due ricercatori Eugenio Lo Sardo e Filippo Coarelli, sembra che i dubbi e le incertezze siano finiti. Il meraviglioso ciclo di affreschi rinvenuto nella villa di Boscoreale, nei pressi di Pompei, nel 1900 ha suscitato non poche difficoltà per numerosi studiosi, considerata l’assenza di diversi affreschi, venduti nel 1903 in una pubblica asta a Parigi e oggi dispersi tra vari musei europei e americani. In vista di una mostra su Alessandro Magno per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che si terrà a marzo 2023, Lo Sardo e Coarelli hanno terminato le loro indagini, riuscendo a far combaciare le tessere e dimostrando che le scene dipinte rappresentano una vera e propria narrazione artistica della vita del Grande Alessandro.

L’intuizione iniziale è stata di Coarelli: egli ha dimostrato che tutto ciò che fa da sfondo ai personaggi coincide con la reggia di Pella, individuando la presenza di un bastone, su cui si appoggia la figura sul trono, presente nel secondo pannello della parete laterale di destra. Inoltre, la sua gamba sinistra non poggia perfettamente a terra, essendo incredibilmente gonfia: anche questo ultimo dettaglio non è affatto casuale, in quanto, secondo le testimonianze delle fonti antiche, il padre di Alessandro Filippo II doveva essere zoppo. Dunque, se in questo modo vanno interpretate le scene, ecco svelata la vera identità del giovane che conclude il ciclo figurativo, nel secondo pannello della parete centrale.

Quest’ultimo viene ritratto nel famoso momento descritto da Diodoro Siculo, seduto su di una roccia, nel versante europeo dell’Ellesponto, mentre sta per conficcare la sua lancia sul suolo asiatico, più precisamente dell’Anatolia, stabilendo così la legittimità del dominio personale dei sovrani ellenistici sulla cosiddetta doriktetos chora (la “terra conquistata con la lancia”). Di fronte a lui si trova un’imponente figura femminile, con un turbante rosso sul capo: si tratta della personificazione del continente dell’Asia, su cui Alessandro sta per estendere il proprio dominio, scagliando la lancia. Molto interessante anche l’abito indossato dal conquistatore macedone, caratterizzato da una foggia orientale, segno di come fosse solito indossare le vesti dei sottomessi.

Lo sguardo del Grande coincide quasi totalmente con la descrizione di Plutarco: perso nei suoi pensieri e per questo fisso nel vuoto. Ed è proprio la sensazione di malinconia che esprime il suo volto che avrebbe impedito di riconoscere immediatamente la figura con l’eroe conquistatore che le altre rappresentazioni avevano, invece, divinizzato.

Kommentare